第6章 都市力を創出するまちづくり

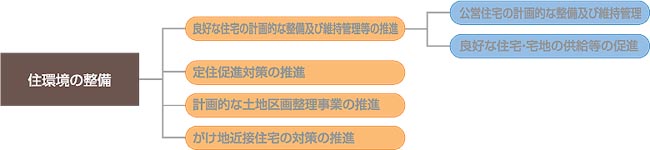

第1節 住環境の整備

近年の住宅に対するニーズは,年代や地域によって異なっており,これらの動向を把握しながら,若者や高齢者等のそれぞれのニーズに対応した公営住宅の整備を計画的に進めるとともに,特に,昭和40年代に大量に整備され老朽化した公営住宅の更新や改修を進めるため,これからは借上住宅等の民間の活力を活用する方法も検討する必要があります。

また,民間事業者による住宅供給の状況を見極めながら,人口定着の受皿として,安価で良質な住宅・宅地の供給を進めていくことが必要であり,高齢者や障害者も含め,誰もが安全で快適に暮らせる住宅や居住環境の整備を図ることも重要な課題です。

このほか,県都鹿児島市の隣接都市としての位置付けや高速交通体系の整備効果を有効に活かして地域の発展に結び付けるためには,本市の定住人口の増大に向けた取組を展開することも必要です。

<計画の内容>

1 良好な住宅の計画的な整備及び維持管理等の推進

(1) 公営住宅の計画的な整備及び維持管理

また,公営住宅のバリアフリー化に努めるとともに,建築物の耐震化等を図ります。

2 定住促進対策の推進

県都鹿児島市のベッドタウンとして,鹿児島市等からの人口流入を促進するとともに,本市へのUJIターンの増加を図ることにより,定住人口の増大と活力に満ちた伸びゆく市域の創出に寄与することを目指して,定住住宅取得補助や新幹線通勤定期購入補助などの定住促進対策を展開します。

また,定住促進の受皿として本市が分譲している田代ニュータウンなどの早期売却に努めます。

3 計画的な土地区画整理事業の推進

将来の高速交通体系の充実等を視野に入れ,良好な住環境の整備を図ることで,魅力ある都市空間を創出するため,土地区画整理事業を計画的に推進します。

4 がけ地近接住宅の対策の推進

がけ地近接住宅などの危険地に存在する住宅について,移転等の対策を講じます。

第2節 公園緑地の整備

今後も,美しく快適な都市景観・都市環境づくりを進めていくため,緑の基本計画等に基づき,市民・事業者・行政がそれぞれの立場で役割を認識しながら,身近な公園や緑地の整備に取り組み,住みやすい生活環境を創出していくことが重要な課題となっています。

また,公園緑地を子育ての場や高齢者の憩いの場として,さらに,市民や観光客等が楽しめる空間として,整備していくことも必要となっています。

<計画の内容>

1 公園緑地の計画的な整備及び適正な維持管理の推進

これらの管理の方法については,指定対象に民間団体や地区コミュニティ協議会等も含めた指定管理者制度の導入を検討します。

また,公園緑地等の愛護活動を積極的に支援します。併せて,市民の美化意識の高揚を図ります。

2 観光公園の整備

緑の山並みやうるおいある水辺,心なごむ風景など,各地域の固有の特色を活かした森林公園や自然公園,展望所などの整備・充実を図るとともに,市内外の利用者の身近な交流の場として,温泉広場やキャンプ場などの維持・補修,整備を推進します。

3 運動公園の整備

市内各地の運動公園の維持・補修,整備を進め,これらの機能の充実を図ります。

また,本市におけるスポーツ・レクリエーション活動の拠点である総合運動公園については,中郷上池周辺などにおける施設の充実や既存設備の適切な維持管理等を進めながら,大規模又は広域的な利用に対応できる環境の整備を図ります。

第3節 道路・交通ネットワークの整備

本市は,古くから北薩地域の水陸交通の要衝として栄えてきました。今後も,九州新幹線鹿児島ルートや南九州西回り自動車道の全線開通により,交通条件が飛躍的に向上し,沿線都市間との人・物・情報のやりとりが盛んに行われるなど,地域発展に大きな効果をもたらすことが期待されています。

平成16年3月に一部開業した九州新幹線鹿児島ルートについては,九州経済全体の飛躍的発展を図る観点から,博多〜鹿児島中央間の全線開業の早期実現が重要な課題となっています。また,これを視野に入れ,本市では,川内駅周辺における二次交通との結節機能の充実を図ることが喫緊の課題となっています。

南九州西回り自動車道については,川内道路(串木野IC〜薩摩川内都IC間)の平成18年度の供用開始に向けての整備促進や,川内隈之城道路(薩摩川内都IC〜高江IC(仮称)〜川内IC(仮称)間)及び阿久根〜薩摩川内間(基本計画区間)の整備計画の決定が大きな課題となります。

「鹿児島県広域道路整備基本計画」において広域道路(交流促進型)に位置付けされた川内宮之城道路(川内港〜さつま町)については,川内港,南九州西回り自動車道,鹿児島空港との連結性を高めるため,地域高規格道路への格上げと整備の促進が課題です。

甑島縦貫道については,甑島における産業の振興,文化交流等の促進,生活の利便性や災害時等における安全性の向上等を図る上で重要な役割を担っており,甑島三島を結ぶ県道の認定と藺牟田瀬戸架橋の早期実現が課題です。

このほか,日常生活に最も身近な生活基盤である市道などの一般道路については,道路交通の利便性,安全性を確保しながら,バリアフリー化を図るなど,人にやさしい道づくりを目指した適正な舗装と維持・補修,新設・改良を進めていくことが必要です。

■公共交通等

本市においては,JRの九州新幹線・鹿児島本線及び肥薩おれんじ鉄道が運行され,乗合バス,空港特急バスがこれらの交通機関と周辺地域等を連絡しています。また,一部の地域では,主要公共施設や交通空白地域を連絡する循環バスも運行されています。

甑島については,串木野港との間にフェリー等が運航され,また,住民の交通の利便性を確保するため,市営バスが走行しています。

本市に存在するこれらの公共交通機関のうち,特に九州新幹線の開業と同時にJR九州から経営分離された肥薩おれんじ鉄道については,当初の計画を下回る厳しい経営が続いており,その安定化のために実効性のある対策を講ずることが急務となっています。

また,甑島との間の航路については,市民全体の利便性の向上を考慮しながら,川内港を利用した運行ができるよう,関係団体と調整していく必要があります。

さらに,バス輸送については,乗合バスの需給調整規制が廃止され,新たなサービスの提供が容易になる反面,不採算路線の営業が廃止されやすくなっているため,規制緩和の動きや需要の動向を見極めながら,利用者の利便性を確保していくことが求められています。

<計画の内容>

1 南九州西回り自動車道の早期整備の促進

南九州西回り自動車道の早期整備に向けた取組を行い,強力に要請します。併せて,インターチェンジの周辺及びアクセス道路等の整備を進めます。

2 2環状8放射道路網の整備の促進

川内地域の市街地における交通の円滑化,交通渋滞の緩和及び周辺地域とのアクセスの向上を目的として本市の都市骨格道路体系に位置付けられている「2環状8放射道路網※」については,市街地の整備の状況及び交通需要の動向を勘案しつつ整備を進めます。

※2環状8放射道路網⇒

内環状道路→ 中心市街地を内側で環状に取り巻く道路

外環状道路→ 中心市街地を外側で環状に取り巻く道路

放射道路→ 国道3号,国道3号バイパス,国道267号,主要地方道川内郡山線,主要地方道川内加治木線,主要地方道川内串木野線,主要地方道京泊大小路線,一般県道山崎川内線

3 国道3号,267号,328号の整備・充実

市の幹線道路である国道3号,267号,328号については,生活道路との区分を図りながら,市内外の交通面での連携の強化,交通渋滞緩和等を促進します。

4 県道の整備の促進

5 市道の整備の推進

また,道路・橋梁については,機能的で信頼性の高い道路管理を目指し,より長く施設機能を維持できるよう,計画的に修繕等を行います。道路・橋梁の補修については,道路パトロールなどによる情報収集の強化を図り,損傷箇所や危険箇所への適切な対応に努めます。

また,看板・商品・放置自転車など歩行者の通行の妨げとなるものを放置しないよう,市民の意識の啓発に努めるとともに,街灯や防犯灯の設置を促進するなど,誰もが安心して通行できる人にやさしい道づくりを進めます。

6 交通サービスの強化

また,川内駅周辺の交通施設については,広域駅勢圏化に対応した交通結節機能の充実と交通利便性の向上を図ります。

(2) 鉄道の機能等の充実

川内〜鹿児島中央間のJR鹿児島本線については,今後も鹿児島方面への日常的な交通手段として,サービスの向上が図られるよう,機能の充実を要請していきます。

(3) バス輸送の充実

空港特急バスについては,利便性の向上を図るため,運行回数の維持・増加等を事業者に要請するとともに,空港利用者による乗車を促進します。

また,九州新幹線やJR鹿児島本線のダイヤ編成に合わせたバス運行ダイヤの整備を関係機関に働きかけます。

(5) 多様な交通サービスの提供

なお,甑島との間の交通に関しては,産業・観光・医療・教育の面からも,川内港を利用した航路の開設について,関係団体との協議や調査・研究を行います。

7 ネットワークサインの整備

本市における交通誘導や公共施設の案内等の統一的なサイン(ネットワークサイン※)について規定する「薩摩川内市公共サイン計画」等に基づき,市民や来街者に分かりやすい公共サインの整備を進めます。

※ネットワークサイン⇒

公共案内サイン→ 市境案内(ゲートイン),公共施設案内・誘導,道路標識,施設名看板など

観光案内サイン→ 名所・旧跡案内,市内周遊散策ルート等の誘導看板,地域の産業解説看板など

第4節 市街地等の整備と拠点づくり

一方,平成22年度全線開業予定の九州新幹線鹿児島ルートや平成18年度供用開始予定の南九州西回り自動車道薩摩川内都インターチェンジの整備の促進,川内川川内市街部の改修,重要港湾川内港の整備といった大型プロジェクトは,市民生活をはじめ,産業・経済・文化・観光などの各分野に大きな波及効果をもたらします。これらを本市の活性化に活かすため,本市の都市環境・都市基盤・都市機能についての見直しが必要となっています。

これらを踏まえ,本市において培われてきた豊かな自然・歴史・文化等を活かしつつ,九州新幹線や南九州西回り自動車道などの新しい高速交通体系を軸に位置付け,南九州の拠点都市としての都市力の創出につながる都市再生を目指していく必要があります。

<計画の内容>

1 中心市街地の形成

また,同プランにおいて明らかにされる行政・市民・事業者のそれぞれの役割分担と,相互の協力関係の下で,魅力あふれるまちづくりを推進します。

2 市内各地の市街地の整備

また,天辰地区や入来温泉場地区では,機能的で居住環境の良好な新しい市街地の創出を目指して事業を進めます。

また,商業,教育,文化,医療など,多彩な機能を有する新興地区の形成を促進します。

第5節 河川等の整備

一方,県立自然公園にも指定されている一級河川川内川をはじめとする多くの河川が生み出している水辺空間が,多様な生態系を育み,貴重な財産になっています。

今後,河川の整備を進めていく上では,継続的な洪水対策や水防活動の強化による治水安全度の向上と,本市にふさわしいうるおいのある河川空間の形成とが重要な課題となっています。

よって,本市内の河川の流域においては,計画的に洪水対策や水防活動の強化を進めるとともに,特に一級河川川内川については,市街地中心部を流れる利点を活かし,市民が水に親しむ空間,レクリエーション活動空間等として位置付け,川内川川内市街部改修等と連携した快適な河川空間の整備を図る必要があります。その他の河川については,都市化に伴う流域の保水・遊水機能の低下に起因する水害に対応するため,河川の整備だけでなく,被害軽減策等を複合的に行う総合的な治水事業が不可欠です。また,良好な生活環境及び景観の形成を図るため,まちづくりと連携して,安全で快適なうるおいのある水辺空間の創出に向けた工夫を行うことが求められています。

<計画の内容>

1 河川の整備の推進

川内川をはじめとする河川の流域においては,地域特性に応じた計画的な洪水対策の実施や水防活動の強化を図り,市民が安全で安心して生活できるよう,治水安全度の向上に努めます。特に,川内川川内市街部改修については,市民の意見を聴きながら,都市計画マスタープランや河川整備計画に沿って,まちづくりと一体となった事業の展開を促進します。

また,河川施設の適切な維持・修繕等により機能的で信頼性の高い施設機能の保守に努めます。河川の管理についても,河川パトロールを活かして危険箇所等の情報を提供するなど,適切な対応に努めます。

2 河川等における環境の保全・整備

本市の自然環境を形成している河川等については,地域の特性に応じた生活排水処理対策による水質の浄化,生態系や景観に配慮した工法の選定などを進め,うるおいのある水辺環境と美しい自然景観の創出に努めます。

3 河川の利活用の推進

本市内の河川については,一級河川八間川「水辺の楽校」等,それぞれの特性に応じて,市民の野外活動,イベントなどの活動拠点や憩いの場として水と親しめる魅力的な河川空間の形成を図ります。

特に,川内川については,「川内川アクアフロント構想推進計画」の基本理念である「自然と人とが共生した潤いと活力のある空間づくり」を目指し,他の流域市町との連携の下,河川の自然環境・生態系の保全・再生,既存の観光資源の有機的活用と新たな魅力の発掘,世代を超えた交流の促進等に努めます。

第6節 港湾施設の充実及び利用促進

川内港のほかに,本市においては西方・里・長浜の県管理,江石・桑之浦の市管理による地方港湾があり,里港は甑島の玄関港として,長浜港は下甑島の定期船寄港港として,本土と甑島とを結ぶ交通の要衝となっています。また,長浜港においては,夜間停泊基地港として船舶の安全な航行・停泊を図るため,防波堤の整備が進められています。

今後,甑島で暮らす住民の生活の基盤として,また,甑島を訪れる観光客の交通手段として,甑航路の利便性を高めるため,藺牟田瀬戸架橋及び甑島縦貫道の整備促進と併せ,定期船の川内港寄港の実現も視野に入れ,港湾機能の強化を図ることが重要な課題となっています。

<計画の内容>

1 定期航路の拡充

かごしま川内貿易振興会などと一体となって川内港のポートセールス※を推進し,九州経済圏など広範な背後地域との有機的な連携を強めながら,他港湾との役割分担の下に,国内貨物の取扱量の増大を促進します。また,地域間交流の増加や国際化の進展に伴う人的交流の拡大に対応するため,国内航路の開設を促進するとともに,川内港と中国・韓国及び東南アジア等との間の定期航路の拡充を図ります。また,川内港を利用した本土・甑島間の航路について,調査・研究等を行います。

※ポートセールス⇒航路や港湾物流機能等の誘致のために,港湾管理者や港運業者等がその施設やサービスの充実を図り,港湾利用の開拓や拡大を目指して荷主・船会社等に向けて展開する港湾利用セールス活動のこと。

2 港湾機能の強化

第7節 情報通信基盤の整備

これに伴い,通信事業者による情報通信基盤の整備が進み,通信回線についても,大容量で高速な情報通信サービスを利用できるブロードバンドの整備が進んでいます。

本市においても,急速な進展を続ける情報通信技術をめぐる動向に的確に対応し,あらゆる課題に対応できる情報通信基盤の整備と情報化施策の展開が必要となっています。

このため,市民と行政とが情報を相互に交換,共有できる双方向情報通信の発展に向けた地域情報ネットワークの形成等の検討を進める必要があります。また,各種行政手続や広報紙の電子化等により行政サービス水準の向上を実現するとともに,高度な情報通信技術を利用して生活関連情報等を提供するなど,市民生活の利便性をより向上させる施策を積極的に展開することが求められています。

さらに,急激な情報通信技術の発達に対応できる人づくりと環境の整備に努め,情報化の進展の恩恵を受けられるような地域づくりを進める必要があります。

<計画の内容>

1 地域情報化に向けた施策の総合的な展開

2 情報通信基盤の充実

特に,甑島における生活利便性の向上を図るため,本土と甑島との交流・連携を容易にする環境づくりを目指して,本土・甑島間の情報通信基盤の整備を進めます。

また,携帯電話等の普及に伴う恩恵を多くの市民が享受できるよう,移動体通信サービスの通話エリアの拡大を促進するとともに,地上波デジタル化への対応を調査・研究します。

3 高度情報通信システムの構築

(1) 高度情報通信システムの有効活用

また,広報紙の電子化,多様な映像配信の展開等により,行政サービス水準の向上を目指します。

また,電子決裁システム,文書管理システム,電子入札・調達システム,地理情報システム等を通じた電子市役所の構築についての検討を進めます。

さらに,医療・福祉,教育などの市民生活に密着した分野において,生活利便性の向上を図るため,1箇所で申請・届出・発行等の手続が一元的に行えるよう,高度情報通信システムを活用した窓口の一本化に努めます。

また,情報家電※の普及に伴い,利便性の高いサービスをより多くの市民が享受できるよう,通信回線のブロードバンド化を事業者に働きかけます。

※情報家電⇒インターネット等のネットワークに接続できる通信機能を備えた家電機器

4 人材の育成及び環境の整備

また,高齢者や障害者など誰もが情報通信を容易に行える環境づくりを目指して,情報のバリアフリー化を推進しながら,市民がインターネットを利用する際に必要となる基礎技能等を習得するための講習会を開催し,情報通信活用能力を備えた人づくりに努めます。

さらに,薩摩川内市人材育成センター,川内技術開発センター等を活用して,特産品販売のネットワーク化等地域産業の情報化に的確に対応できる高度な情報通信技術や知識を持った人材の育成に努めます。

第8節 土地の有効利用

また,限りある土地資源の中で,宅地化など都市的土地利用の無秩序な拡大を抑制しながら土地利用の高度化を促すとともに,開発による環境負荷の増大を防止し,一定の秩序とバランスのとれた土地利用を通じた都市の持続的発展を目指していくことが重要となっています。

さらに,経済社会の成熟化に伴い,市民の価値観や生活様式が多様化する中で,土地利用についても効率性の向上のみでなく,質の向上にも十分に配慮することが求められています。

近年の宅地開発は,地価の比較的安い用途地域外のうち,農用地区域以外の部分において頻繁に行われていることから,効率的な都市・田園活動の基盤づくりと良好な住環境の保全を図るため,土地利用の指針となる国土利用計画をはじめ,都市計画法,農業振興地域の整備に関する法律,本市土地利用対策要綱など,土地利用に関する諸法令等に沿って,きめ細かな規制の実施に努め,土地利用区分ごとに適切な土地利用を誘導することが必要です。

また,真に豊かな市民生活を実現するためには,効率的な都市基盤整備や既存社会資本の活用により土地の有効利用を進めるとともに,生態系や自然環境に配慮した豊かで安心できる質の高いまちづくり,地域づくりを進めることも必要です。

このほか,これらの取組を進めるための基礎的な条件として,地籍調査事業等用地行政を的確に展開していくことが重要です。

<計画の内容>

1 計画的な土地利用の推進

健康で文化的な生活環境の確保と市域の秩序ある発展を図るため,国土利用関係法令に基づく県等の計画との調整を図りつつ,都市的・農地的・森林的・自然的土地利用の区分を明確にし,都市計画法,農業振興地域の整備に関する法律,景観法等との整合を図りながら,長期的視点に立った総合的かつ計画的な土地の有効利用に関する指針として,国土利用計画等を策定します。また,これらの計画に沿った土地利用を推進することで,生態系や自然環境にも配慮した豊かで安心できる質の高いまちづくりを目指します。

2 適切な土地利用規制の実施 3 用地行政の充実

市街部における土地利用の混在化や郊外部における無秩序な開発を防止し,健全な都市環境と豊かな自然環境との調和・保全を図るため,都市化の動向や新たな開発圧力を見据えつつ,適切な土地利用規制の実施に努めます。