第4章 誰もが安心して快適に暮らせるまちづくり

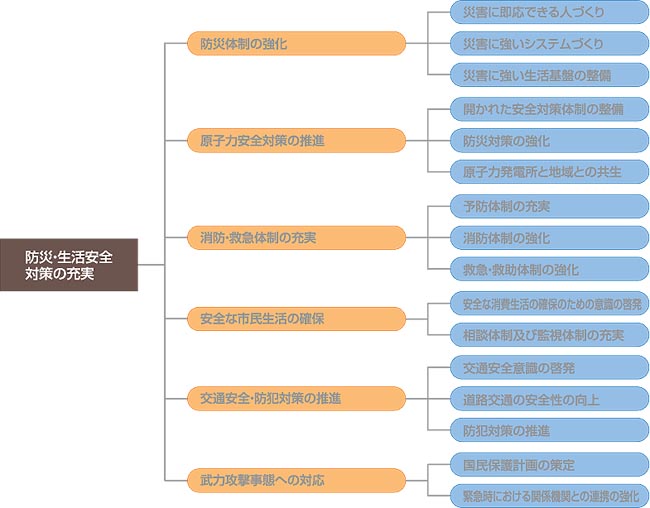

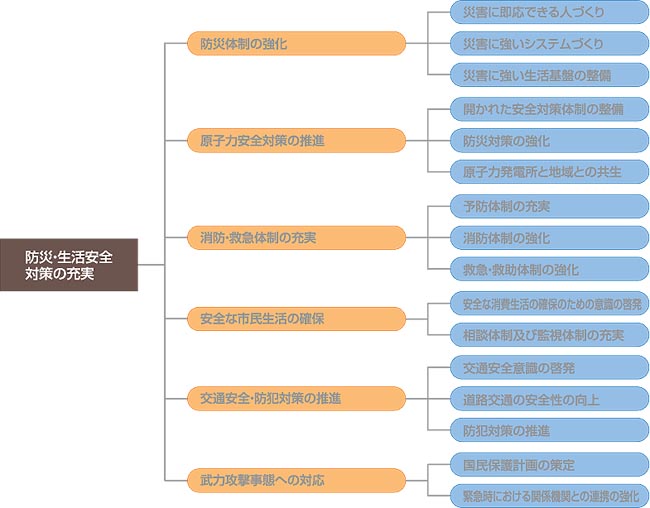

第1節 防災・生活安全対策の充実

- <現状と課題>

- ■自然災害

近年の相次ぐ台風や集中豪雨の襲来,地震や土砂災害の発生は,我が国の国土が,自然災害に対していかに脆弱であるかを浮き彫りにしました。

本市は,台風の常襲地帯である九州南部に位置していることに加え,九州の三大長流の一つである川内川が本土を東西に貫流し,山岳部や島しょ部が存在するなど地形の変化に富んでおり,水害,土砂災害,津波・高潮など,様々な災害が発生しやすい状況にあります。こうした中,すべての市民の生命と財産を守り,市民生活の安全と安心を確保することは,行政の基本的な責務であり,本庁・支所間相互の綿密な連携の下に,きめ細かで効果の高い防災対策を総合的に推進するための体制づくりと基盤整備が極めて重要な課題となっています。

他方,大災害はいつ起こるか分からないことから,市民の側においても,「自らの生命・財産は自ら守る」という防災の原点に立ち,自主防災意識を高めていくとともに,災害の発生状況に応じた災害対策の確立など,市民が安心して生活できる地域防災体制の確立が必要となっています。

■原子力安全対策

本市に立地する川内原子力発電所は,1号機が昭和59年に,2号機が昭和60年にそれぞれ営業運転を開始して以来,今日まで関係機関の厳重な安全管理の下に運転が続けられています。

しかし,近年相次いで発生した内外の原子力発電所の事故やトラブル,設備の不具合以外の不祥事により,原子力に対する国民の信頼は大きく揺らいでいます。

今後,失われた国民の信頼を回復するためには,国や電気事業者をはじめとする関係機関が緊密に連携し,徹底した危機管理意識を持って,各原子力発電所の安全運転を継続していくことが必要です。本市としても,国や九州電力(株)などの関係者に対し,安全対策・事故防止対策の強化及び危機管理意識の徹底,積極的な情報公開を強く求め続けていかなければなりません。

また,日頃から環境放射線調査を促進し,原子力発電所の安全性・運転管理等の情報を適切に市民に提供するとともに,国・県・市が一体となった防災体制の整備に努め,一層の安全性と信頼性を確保することで,安全・安心な市民の暮らしを守っていく必要があります。

このほか,こうした原子力発電所の安全と信頼の確保を前提として,電気事業者に対しても,地域社会の一員として,産業振興や人材育成の取組に積極的に参加するよう求め,原子力発電所と地域との共生を図っていくことが必要であると考えられます。

■消防・救急

本市は,これまで川内原子力発電所,川内火力発電所を含む石油コンビナート等特別防災区域等において想定される特殊災害についての様々な対策を講じてきました。

しかしながら,人的災害・自然災害にかかわらず,災害は複雑化の一途にあり,南九州西回り自動車道の開通により交通環境も変化していくものと予想されています。

今後,ますます複雑・多様化,大規模化する災害に対応した救急・救助活動を実現するためにも,消防庁舎と施設の整備,資機材の充実を図るとともに,消防職員の資質の向上及び技術の高度化を図っていく必要があります。

また,消防団については,活動しやすい環境づくりを推進しながら,消防団活動に対する市民の理解と認識を高めるとともに,活動の活性化と団員の資質の向上が必要となっています。

さらに,救急活動については,高齢化を背景として急病人が増加しており,救急救命士の養成や高規格救急車の配備など,救急活動の高度化を進めるとともに,現場における救命処置が効果を発揮できるよう,市民の普通救命講習受講を促進することも必要です。

■防犯・消費者問題

市民が安心して安全な暮らしを営むためには,住民が互いに信頼でき,犯罪のない明るい地域社会を築いていくことが必要です。しかしながら,全国的な傾向として,凶悪犯罪や青少年による衝撃的な事件が増加しています。

本市においては,このような事件や傾向は表れていないものの,安全・安心な市民生活を確保するためには,市民相互の連帯感を高め,地域ぐるみでの防犯活動を推進するとともに,市民一人一人が「自分たちのまちは自分たちで守る」という防犯意識を高めていくことが必要です。

また,市民生活を取り巻く環境は,近年,社会経済の発展に伴い,大きく変化しています。様々な生活用品やサービスが生み出され,消費生活も豊かになりましたが,その反面,多種多様な商品の氾濫と販売競争の激化により,消費者の適切な選択を困難なものにしています。

このような状況の中,消費者問題も複雑化・多様化してきており,訪問販売や通信販売,インターネットを利用した取引等によるトラブル,振り込め詐欺等が数多く発生し,被害者も若年層から高齢者まで広範にわたっています。

このように拡大する消費者問題に対処するため,情報の迅速な収集と提供を行い,消費者が自らの選択で主体的な行動を行えるよう支援することが必要となります。

■交通安全

車社会の進展や都市環境,社会構造の変化による道路交通量の増加に伴い,これらに対応した総合的な交通安全対策が必要となっています。

交通安全は市民にとっての切実な願いであり,本市においても,行政と市民・企業とが一体となって交通事故の防止に取り組んでいますが,本市の交通事故発生件数は,平成16年度において697件と,依然として多く,中でも,若年層や高齢者の事故が増加しています。

その原因としては,わき見運転,速度オーバーなど交通ルールの無視や交通マナーの低下が主流を占め,近年では携帯電話使用中の事故も増えています。

今後は,人と車とが共存する安全で快適な交通環境を実現するため,交通安全意識の高揚と交通モラルの向上が望まれるとともに,交通状況の変化に対応し,市民が安心して安全に暮らせる社会の形成に向けて,ハード・ソフト両面にわたる交通安全対策の推進が必要となります。

■国民保護計画

平成13年9月の米国同時多発テロを契機として,平成15年6月にいわゆる武力攻撃事態対処法が,平成16年6月にいわゆる国民保護法が成立しています。

これにより,本市においても,平成18年度には,「薩摩川内市国民保護計画(仮称)」を策定し,万一の武力攻撃事態へ備える必要があります。

<施策の体系>

<計画の内容>

1 防災体制の強化

(1) 災害に即応できる人づくり

- ア 防災意識の普及・啓発

- 風水害,地震等の様々な災害時に安全で的確な避難行動が行えるよう防災マップや洪水(高潮)避難地図を作成・配布し,危険箇所,災害発生予想箇所,浸水想定区域,避難所の周知を図るとともに,講習会・研修会の開催,学校での防災学習や広報による啓発活動を推進し,防災知識の普及や市民の防災意識の高揚に努めます。

- イ 防災訓練の実施

- 災害発生時に迅速で的確な対応が行えるようにするため,国・県その他の関係機関と協力し,総合的な防災訓練を実施するほか,地域や事業所ごとの防災訓練の実施を促進し,初期消火,避難誘導,救出・救護活動など自主防災力の向上に努めます。

- ウ 自主防災組織の育成

- 市民の防災意識の高揚と知識の普及を図るとともに,「自分たちの地域は自分たちで守る」という隣保協同の精神と連帯感に基づいて,自主防災組織の結成を促進し,災害の未然防止など地域ぐるみでの防災活動を促進します。

- エ 災害ボランティアの育成

- 県,日本赤十字社鹿児島県支部,鹿児島県社会福祉協議会,薩摩川内市社会福祉協議会等と連携して,災害ボランティアの確保・育成に努めます。

また,災害時において,ボランティア活動相互の円滑な協力体制が確立されるよう,活動拠点や資機材の提供など活動環境の整備を検討します。

(2) 災害に強いシステムづくり

- ア 危機管理体制の強化

- あらゆる災害に即応できるように,職員の対応能力を高めるとともに,初動体制から警戒体制・災害対策本部体制時において,「薩摩川内市地域防災計画」どおりの災害対応ができるように,危機管理体制の強化に努めます。

- イ 避難体制の確立

- 災害時に市民を安全に避難させるため,災害の種類や地域特性を考慮して,避難所,避難場所,避難路等を選定します。

また,避難に当たっては消防団や自主防災組織等との連携を深め,災害時要援護者にも配慮した避難体制の確立を目指します。

- ウ 災害の影響を受けやすい人々の安全確保対策

- 災害の影響を受けやすい高齢者・障害者・乳幼児・病人等の安全を確保するため,行政機関のうち防災部門・民生部門・福祉部門の相互協力や地域住民等との緊密な連携を図り,対象者の把握,避難訓練の実施など災害時要援護者に配慮した防災体制の整備に努めます。

- エ 情報通信体制の整備

- 災害を未然に防止し,被害を最小限にくい止めるため,雨量観測システム,防災行政無線,家庭用防災情報システムなどの防災情報システムの整備・充実を図るとともに,テレビ,ラジオ,インターネットなどを活用した正確で迅速な防災情報の収集・伝達に努めます。

- オ 物資確保体制の確立

- 災害時に必要となる土木資材等の水防倉庫等への計画的な備蓄に努めます。

また,食料や生活必需品などの災害用応急物資については,本庁・支所に分散配備するなど備蓄の充実に努めます。

- カ 迅速な救援・復旧体制の確立

- 災害時に市民の不安を取り除き,速やかなライフラインの復旧と生活の安定を確保できるよう,防災関係機関や事業者等との連携により,初期活動体制の確立を図るとともに,救急・救助,緊急輸送,医療,物資供給などの救援体制の構築を図ります。

また,災害時における感染症の発生やまん延を防止するため,防疫体制の充実を図ります。

(3) 災害に強い生活基盤の整備

- ア 河川改修の促進

- 集中豪雨や台風などによる川内川の氾濫を防ぐため,中郷地区・天辰地区・大小路地区の引堤など川内川川内市街部改修や,川内川流域での危険箇所の河川改修を促進します。

川内川川内市街部改修計画の見直しについては,市民との意見交換を行うなど対話に努めながら,河川整備計画の早期策定を促進します。

- イ 都市下水路・排水施設の整備

- 市街地における浸水被害を防止するため,向田・中郷・平佐ポンプ場及び都市下水路の適正な維持管理に努めます。また,その他の地域においても,浸水防止のための施設整備等に努めます。

- ウ 各種危険区域の整備

- 砂防指定地域や崩壊のおそれのある危険箇所,地すべり箇所,土石流発生箇所など危険区域の実態を把握し,防災対策事業を進めるとともに,がけ地近接危険住宅の移転を促進します。

- エ 海岸保全施設の整備

- 津波や高潮等の災害に備え,平常時から海岸堤防や護岸等の海岸保全施設におけるパトロールを行い,漏水や破損箇所の把握に努め,応急対策事業による計画的な整備を検討します。

- オ 建築物の不燃化・耐震化の促進

- 市街地や木造住宅の密集地における建築物の不燃化と耐震化を促進するなど,災害に強い都市空間の形成に努めます。

また,公共施設についても,市民が安心して利用できるよう耐震化を推進します。特に,災害時の避難場所となる学校施設については,新耐震基準への適合改修に積極的に取り組みます。

- カ 防災空間の確保

- 一時避難場所や広域避難地となる農地,公園,広場等の整備や保全に努めるとともに,避難路や緊急輸送路となる道路の整備や資機材・水防倉庫,耐震性貯水槽,消防水利となる水路・ため池等を整備し,防災拠点の強化を図ります。

2 原子力安全対策の推進

(1) 開かれた安全対策体制の整備

- ア 安全対策の強化の要請

- 住民の安全・安心・信頼の確保と環境の保全を図るため,九州電力(株)に対し,川内原子力発電所の徹底した安全運転をはじめ,設備の定期検査の充実・強化等を強く要請します。

また,トラブル等発生時における再発防止対策,広報の充実や安全協定書に基づく通報連絡等のほか,従事者に対する日常時からの安全教育,危機管理意識の周知・徹底を要請します。

国に対しては,通常の運転管理や定期検査時等の管理監督の強化,安全規制体制の抜本的見直し,国民の信頼を回復できる事故防止策の具体化等を強く要請し,原子力発電所の安全運転の確保を図ります。

- イ 運転状況等の情報提供

- 川内原子力発電所の運転状況,環境放射線調査結果,温排水影響調査結果等に関する情報を広く市民に提供するとともに,国・県と協力して,原子力に関する知識等の普及啓発に努めます。

(2) 防災対策の強化

- ア 防災訓練の実施

- 防災業務関係者に対する教育・訓練を徹底するとともに,国を中心に市・県が一体となった実践的かつ効果的な防災訓練を実施します。

- イ 異常事象対策の充実

- 川内原子力発電所に異常事象が生じた場合に備えて,「避難等措置計画」を作成するとともに,市民への避難所等の周知を図ります。

また,原子力災害に即応するため,放射線防護資機材・医薬品等の備蓄・配備を促進します。

なお,川内原子力発電所に異常事象が生じた場合には,防災行政無線,テレビ,ラジオ,インターネットなどの多様な情報媒体を活用して,迅速,正確かつ分かりやすい情報提供を行います。

- ウ オフサイトセンターの機能の充実

- 迅速な防災対策を行う現地対策本部機能を持つオフサイトセンターについて,その機能の充実と運営体制の強化を図るため,関係機関との連携の強化に努めます。

- (3) 原子力発電所と地域との共生

- 電気事業者に対し,地域社会の一員として,産業振興や人材育成の面で積極的にまちづくりに参画するよう求めます。

3 消防・救急体制の充実

(1) 予防体制の充実

- ア 防火意識の高揚

-

幼・少年・女性消防クラブの設立を促進し,幼少年期における防火教育の充実を図り,各家庭での防火の担い手である女性を中心とした消防クラブの防火意識の高揚を図ります。

また,企業等における自衛消防隊や自治会等で行われる初期消火技術習得のための指導・支援の強化を図ります。

さらに,災害時に住民の協力が得られるよう,地区コミュニティ・自治会ぐるみの防災意識の高揚を図ります。

- イ 防火管理体制の充実

- 事業所やマンション等のうち,防火管理者の配置を義務付けられている防火対象物については,防火管理者に消防計画の作成,消火・通報・避難等の訓練の実施を指導するとともに,従業員等に対する防火教育の徹底を促進し,防火管理体制の充実を図ります。

- ウ 事業所の防火安全対策の推進

- 百貨店,店舗,旅館,ホテル,病院等の防火対象物や学校,工場・事業所等に対する消防職員による立入検査や,消防用設備・資機材の整備と適正な維持・管理を指導し,消防法令違反の是正指導及び違反処理の充実・強化を図ります。

- 工 危険物災害の防止

- 危険物施設の設置者や保安監督者に対する研修会の開催や災害時の応急対策指導を実施するなど,保安意識の高揚を図ります。

また,立入検査等を通じて法令基準の遵守を促進し,保安防災体制の強化を図ります。

- オ 住宅防火対策の推進

- 高齢者世帯・障害者世帯の住宅防火診断・防火指導の強化を図るとともに,住宅火災による死傷者の減少を目的とし,火災の早期発見・初期消火・延焼防止等のため,住宅用火災警報器,消火器等の住宅用防災機器の普及を促進します。

- カ 火災原因調査体制の充実

- 火災原因を明らかにすることが火災の予防につながることから,火災原因調査技術の習得や調査体制の充実を図るとともに,調査結果を集計・分析し,効果的な火災予防・警戒体制の確立を図ります。

(2) 消防体制の強化

- ア 消防庁舎及び施設の整備

- 複雑化・多様化する災害に迅速かつ適確に対応するために,消防庁舎,通信指令施設及び消防無線局等について,年次的に新築・改修等の整備を進めます。

- イ 消防団の活性化

- 女性や青年層の消防団活動への積極的な参加や事業所の従業員に対する消防団入団を促進し,地域に密着した消防団の強化と活動の活性化を図ります。

- ウ 消防職員・団員の資質向上

- 複雑化・多様化する災害や救急・救助活動の高度化に対応するため,体系的な実務研修の実施など消防職員の技術向上に努めるとともに,消防演習・操法訓練・普通救命講習会等を通じて,地域の防災を担う消防団員の能力の開発と技能の向上を図ります。

- エ 消防資機材の充実

- 複雑化・多様化する消防活動に的確に対応するため,はしご車・ポンプ車等の消防車両,通信設備等資機材の一層の充実・増強に努めます。

また,消防団の統合再編により,車庫・詰所の年次的な整備を進め,消防車両・小型動力ポンプ・車載無線機など地域の防災拠点としての消防団施設・資機材の充実・強化に努めます。

- オ 消防水利の確保

- 消火栓や耐震性防火水槽等の年次的な設置・拡充を進めるとともに,プールや河川等をはじめ,地域の実情に応じた多様な消防水利の確保を推進します。

(3) 救急・救助体制の強化

- ア 救急活動の高度化の促進

- 高度化する救急・救助活動に対応するため,救急救命士の計画的な養成・配置と高規格救急車の増強を推進するとともに,救急救命士運用隊の増強に努めます。

また,甑島の患者搬送体制の整備・強化のため,チャーター船の確保や防災救急ヘリポートの充実などを進め,救急・救助体制の更なる充実に努めます。

- イ 救急・救助隊員の資質向上

- 複雑化・多様化する災害や救急・救助活動の高度化に対応するため,救急救命士の養成に加えて,救助隊員の実務研修や特殊教育訓練等による救急・救助隊員の資質の向上に努めます。

- ウ 救命知識の普及

- 救命率を向上させるため,市民に対する普通救命講習を積極的に推進し,救命知識の普及を図ります。

- 工 医療機関との連携の強化

- 救急医療情報システムの整備を促進するとともに,医療機関との連携を強化し,迅速かつ的確な情報の収集・伝達に努めます。

4 安全な市民生活の確保

- (1) 安全な消費生活の確保のための意識の啓発

- 消費生活講座や各種広報により,適切な消費者情報の提供に努め,自主的で合理的な消費行動のとれる消費者意識の啓発や正しい知識の普及に努めるとともに,若者から高齢者までの幅広い年齢層に応じた消費者教育の充実を図ります。

- (2) 相談体制及び監視体制の充実

- 県をはじめ関係機関との連携を図りながら,架空請求,振り込め詐欺等の消費生活問題に関する相談に対して,迅速かつ的確に対応できる体制の充実を図ります。

また,消費者モニター等を活用して,不当表示や過大表示等の監視体制の充実を図ります。

5 交通安全・防犯対策の推進

(1) 交通安全意識の啓発

- ア 交通安全教育の推進

- 「交通安全教育指針」に即した参加・体験・実践型の交通安全教育を推進するとともに,対象者の年齢に応じた技能・知識の習得を促進します。

特に,子どもの交通安全教育については,生涯教育の一環として,心身の発達などに対応した体系的な教育活動を推進し,交通安全対策の徹底と交通安全意識の高揚に努めます。

また,高齢者に対しては,高齢者の特性や交通事故の実態を踏まえた交通安全教育を推進します。

- イ 交通安全運動の推進

- 交通事故の防止を図るため,地域,PTA,職域,交通安全協会,警察等との連携を強化し,交通安全思想の普及・徹底を図るとともに,各種交通安全行事を通じて,思いやりと譲り合いの心を育て,ルールとマナーを守り,正しく実践していく交通安全運動を展開します。

- ウ 交通被災者の救済

- 交通事故による被災者を救済するため,関係機関と協力しながら,相談業務の充実を図るとともに,交通災害共済制度の加入促進を図ります。

(2) 道路交通の安全性の向上

- ア 交通安全施設等の整備

- 歩行者の安全と交通の円滑化を図るため,学校の通学路や福祉施設周辺の生活道路等の計画的な点検を実施するとともに,歩道,信号機,横断歩道,ロードミラー,ガードレールなどの交通安全施設等の整備に努めます。

- イ 道路交通環境の整備

- 道路機能の維持・向上を図り,快適で安全な交通環境を確保するため,交通事故多発路線や危険箇所を把握し,道路の新設・拡幅,交差点の改良,歩車道の分離・改良などを進めます。

また,交通事故の要因となる市街地での違法駐車を抑制するため,市営駐車場等の利用を促進します。

(3) 防犯対策の推進

- ア 防犯意識の高揚

- 市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現を目指すため,「安全・安心まちづくり条例」に基づき,市内の関係機関との連携・協力の下,「安全・安心まちづくり」を積極的に進めるとともに,「市民安全・安心の日」を制定するなど,市民参加による防犯運動や広報活動を通じて,市民一人一人の防犯意識の高揚を図ります。

- イ 防犯体制の強化

- 地域に密着した防犯活動を展開するため,警察をはじめ,PTAや地域の防犯関係組織との連携を強化し,地域ぐるみの防犯体制の確立を図るとともに,地域と一体となった防犯対策の推進に努めます。

- ウ 防犯環境の整備

- 暗がりにおける犯罪を未然に防ぐため,防犯灯の設置を促進します。

6 武力攻撃事態への対応

- (1) 国民保護計画の策定

- 平成17年度に鹿児島県が策定する「鹿児島県国民保護計画」との整合を図りながら,本市においても,外国から武力攻撃を受けるような有事に備え,住民の避難・救援方法等について規定する「薩摩川内市国民保護計画(仮称)」を平成18年度中に策定します。

- (2) 緊急時における関係機関との連携の強化

- 外国から武力攻撃を受けるような有事に備え,本市の国民保護計画の策定作業の段階から防災関係機関との連携を深め,万一の有事の際,計画どおりに住民の避難・救援等が行えるよう努めます。

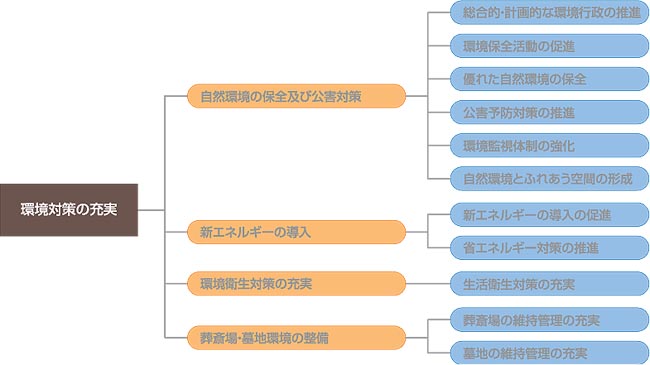

第2節 環境対策の充実

- <現状と課題>

- ■自然環境

貴重な自然や生態系を守り,次世代へ引き継ぐことは,現代を生きる私たちの使命であり,あらゆる場面で人と自然との関わり方を問い直し,利便性や効率性のみを重視した生活様式や産業活動を改めていくことが求められています。また,人々のうるおいや安らぎを求める志向が強まる中で,身近な自然とのふれあいを充実させていくことが必要となっています。

本市は,川内川流域県立自然公園,藺牟田池県立自然公園,甑島県立自然公園や風光明媚な海岸線,市域を縁取る緑の山並みなど,豊かな水と緑の自然に恵まれています。

特に,希少野生動植物種であるベッコウトンボが生息し,平成17年 11月に,重要な湿地の生態系を保全する「ラムサール条約」に登録された藺牟田池や,世界的にも珍しい微生物の生息する貝池,国内でも珍しいカラフトワシの飛来地である川内川下流域などについて,今後,貴重な生態系を保全しながら,自然とふれあう場として積極的に利活用を図る必要があります。

美しく雄大な自然のすばらしさと偉大さを再認識し,環境への負荷の少ない生活を実践することで,自然環境や地球環境の維持・保全を進めつつ,その活用を図るなど,人と自然との共生を目指した地域づくりを進めていく必要があります。

■環境問題

今日の環境問題は,従来の工場・事業場を主な発生源とする産業型公害から,生活排水による河川等の汚濁,自動車の走行に伴う排気ガスの拡散など,都市型・生活型公害へと移行しており,様々な側面からの環境保全対策が求められています。

また,温室効果ガスの排出による地球温暖化の進行やオゾン層の破壊など環境への影響が地球的規模に及ぶものや,ダイオキシン類,環境ホルモン,アスベストなどを原因とする人々の健康被害など,多様で複雑な環境問題も生じています。

こうした問題は,私たちの日常生活や通常の事業活動から生じているものが多く,行政はもとより,市民,事業者,各種団体などのそれぞれの主体がその役割と責任を果たし,緊密な連携の下に環境の保全に向けた取組を進めていくことが必要です。

■エネルギー対策

電気,ガス,石油などのエネルギーは,あらゆる経済社会活動に深く関わっており,市民生活の維持・向上にとって欠くことのできないものです。

一方,石油や天然ガスなど化石燃料の消費の増大が地球温暖化を進行させていることが人類共通の大きな問題となっています。このため,我が国では,平成17年2月の「京都議定書」の発効を受けて,「京都議定書目標達成計画」を策定し,平成20年から平成24年までの間に,二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量を平成2年比で6%以上削減をするための施策を積極的に推進しています。

こうしたことから,本市においても,公共施設や民間施設での省エネルギー対策や環境への負荷の少ない新エネルギーの導入を積極的に進めていくことが必要です。

■生活衛生

清潔で快適な生活環境は,健康的な生活を支える基礎となるものです。

しかし,食中毒事故や衛生害虫等の発生など,日常生活を取り巻く衛生環境には,様々な問題が見られます。

このため,快適な暮らしの確立に向けて,公衆衛生,環境衛生に対する市民の理解と意識の高揚を図り,行政・関係団体・地域住民などが連携・協力して,衛生的な生活環境の確保に取り組んでいく必要があります。また,葬斎場の利便性の向上や市民の需要に応じた墓地の整備を図るとともに,その適正な維持管理に努める必要があります。

<施策の体系>

<計画の内容>

1 自然環境の保全及び公害対策

- (1) 総合的・計画的な環境行政の推進

- 美しく豊かな自然環境を保全し,市民が将来にわたってその恩恵を享受できるよう,「薩摩川内市環境基本計画」を策定し,これに基づいて環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより,持続可能な社会の構築を目指します。

また,積極的に環境行政を推進するため,市が率先して地球温暖化対策や環境保全対策を推進するとともに,環境行政の推進体制の整備に努めます。

(2) 環境保全活動の促進

- ア 生涯学習等と連動した環境教育の推進

- 市民一人一人が地球環境に配慮した具体的行動をとることができるよう,生涯学習の一環として環境学習機会の充実を図るとともに,家庭や地域社会と連携しながら,環境保全活動のリーダー的役割を担う人材の育成に努めます。

また,自然体験や野外活動,施設見学など体験・参加型の環境学習の推進に努めるとともに,こどもエコクラブ活動など学校や地域における環境教育・環境美化活動の推進体制の充実を図ります。

- イ 環境に配慮した消費行動の促進

- 環境にやさしい消費行動が定着するよう広報・啓発活動を進めるなど,市民と行政とが一体となって環境美化意識の醸成に努めます。

- ウ 環境保全活動に対する支援

- 自然環境の保全や生活環境の美化など,市民,地域,事業者,行政等の連携による身近な地域の環境の保全に向けた取組を進めます。

また,市民相互の情報・意見交換を行うことができる体制づくりを進め,環境美化や快適環境(アメニティ)づくりのための市民活動等を支援します。

(3) 優れた自然環境の保全

- ア 地域生態環境の保全

- 地域の生態系や動植物等の分布状況などを把握しながら,地域生態環境の保全に取り組みます。

特に,希少種ベッコウトンボが生息し,ラムサール条約の登録湿地となっている藺牟田池については,ブラックバス,ブルーギルなどの外来生物が生態系に与える影響を的確に把握しながら,駆除等の対策を講じるとともに,捕獲したブラックバス等のリリース(再放流)を禁止するなど,貴重な自然環境や生態系の保全に努めるとともに,これらを環境学習等の場として積極的に活用していきます。

また,約30億年前に出現し,学術的にも貴重であるとされる微生物「クロマチウム」が見られる貝池,カラフトワシをはじめとする珍しい鳥が飛来する川内川下流域等についても,自然環境保全の取組を進めるとともに,積極的な情報発信に努めます。

さらに,市内の海岸に産卵のため上陸するウミガメ等を保護するとともに,鳥獣保護区の設定等を通じて,希少な野生生物の保護に努めます。

- イ 水環境・緑環境の保全

- 地域生態環境の保全や人と自然との調和・共生という観点から,多様な生物の生息・生育の場としての水と緑の自然環境の大切さについて意識の啓発を図ります。

また,変化に富む白砂青松の海岸部,市街地を悠々と流れる川内川をはじめとする河川や希少生物が生息する藺牟田池や貝池をはじめとする湖沼などの水環境の保全を図ります。さらに,緑の持つ多様な機能の充実を図り,市民に快適な環境を提供するため,「薩摩川内市緑の基本計画」に基づき,山林,河川,海辺,田園等の緑地の保全に努めます。

(4) 公害予防対策の推進

- ア 都市型・生活型公害の防止に向けた啓発

- 生活排水等による水質汚濁,自動車等から排出される窒素酸化物・浮遊粉じん等による大気汚染,自動車・工場等による騒音・振動など,都市型公害や生活型公害の防止に向けた意識の啓発を図ります。

- イ 公害発生源の対策指導

- 大気汚染物質・水質汚濁物質の排出や騒音,振動,悪臭等の発生の抑制を図るため,随時,測定・実態調査を行い,排出源の特定・指導に努めます。

また,農薬・化学肥料の適正な利用や有害化学物質の適正な管理・処理を促進し,土壌汚染や地下水汚染,汚染物質飛散等の公害の未然防止に努めます。

(5) 環境監視体制の強化

- ア 調査・監視体制の強化

- 水質汚濁・大気汚染・騒音・振動・悪臭等はもとより,アスベスト等の新たな環境汚染物質に対しても速やかに対応できるよう,県等との連携のもとに,調査・監視体制の強化を図ります。

また,市民からの要望・苦情に対し,迅速かつ適正な対応に努めます。

さらに,アスベスト問題については,使用施設でのばく露や解体時の飛散等による健康被害が発生しないよう関係機関とも連携しながら,必要な対策の実施や啓発に努めます。

- イ 指導・規制の強化

- 市内事業所等に対し,各種環境関連法令等に基づく規制の遵守,環境改善を指導し,生活環境の保全と公害の未然防止に努めます。

(6) 自然環境とふれあう空間の形成

- ア 水辺環境のふれあい空間づくり

- 宮里地区などにおける河川敷や,川内川河川環境整備に伴って生じる川内川市民緑地,一級河川八間川「水辺の楽校」等を活用して,自然とふれあえる水辺の空間を確保するとともに,海辺で自然とふれあえる空間づくりを進めます。

- イ 緑のふれあい空間づくり

- 各地域の緑地の保全を図り,自然とふれあう野外体験や自然観察・自然学習活動の拠点となる緑のふれあい空間づくりを進めます。

2 新エネルギーの導入

(1) 新エネルギーの導入の促進

- ア 新エネルギーの普及・啓発と導入の促進

- 地球温暖化対策を積極的に推進するため,太陽光・風力などの自然エネルギー,ごみ焼却熱などのリサイクルエネルギー等の新エネルギー※の導入に向けた市民や事業者への普及・啓発を積極的に進めるとともに,NEDO※などの補助制度の活用,独自の支援策の導入を検討し,市民や事業者の負担の軽減に努めます。

- イ 公共施設への導入の推進

- 環境に配慮したまちづくりを進めるため,新エネルギーの公共施設等への導入を進めます。

※新エネルギー⇒太陽光・熱・風力などの自然エネルギー,ごみ焼却熱などのリサイクルエネルギー,エネルギーの高効率利用,電気自動車などのクリーンエネルギーの利用などを含めたエネルギーの総称

※NEDO⇒New Energy and Industrial Technology Development Organization(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の略。産学連携の促進に関係する様々な施策実現において中心的な役割を果たしており,経済産業省の補助を受けて,エネルギー・環境技術と産業技術の未来を創るような技術開発等を行っている。

(2) 省エネルギー対策の推進

- ア 省エネルギー意識の高揚

- 地球温暖化対策を推進する上では,化石燃料によるエネルギーの利用を低減していくことが重要です。このため,公共施設等への省エネルギー設備の導入等を進めるとともに,市民や事業者が自主的に省資源・省エネルギー対策に取り組めるよう必要な情報の提供に努めながら,市民意識の高揚を図ります。

- イ 環境にやさしい交通手段の普及

- 市民の理解と協力の下,低公害車の普及や自動車排気ガス等の排出抑制運動を積極的に推進するとともに,植物性廃食用油の軽油代替燃料への転換など,環境にやさしい交通手段や燃料の普及と利用の促進に努めます。

3 環境衛生対策の充実

(1) 生活衛生対策の充実

- ア 食品衛生対策の推進

- 遺伝子組換え等の食品の製造・加工技術の高度化や国際化などによる輸入食品の増加などに対応して,県の検査機関,保健所等と協力し,有害食品や食品成分情報などの収集・提供を図るなど,食品の安全性の確保に努めます。

- イ 環境衛生対策の推進

- 衛生的で美しいまちづくりを進めるため,市衛生自治団体連合会との連携や市民,地域,事業者の協力の下に,衛生害虫の駆除活動を促進するほか,緑化・美化の推進,空地の適正管理,不法投棄の防止,空き缶等のごみの散乱防止に努めます。

- ウ 動物の適正な飼育の推進

- 動物愛護精神の高揚及び飼い主のマナー向上を図るため,ペットの適正な飼育に関する知識の普及・啓発に努めます。

4 葬斎場・墓地環境の整備

- (1) 葬斎場の維持管理の充実

- 市営葬斎場の適正な維持管理に努めるとともに,周辺環境の保全と利用者の利便性の向上に努めます。

- (2) 墓地の維持管理の充実

- 都市化の進行と墓地に対するニーズの動向を考慮し,計画的な墓地公園の整備を進めるとともに,既存墓地の適正な維持管理を促進します。

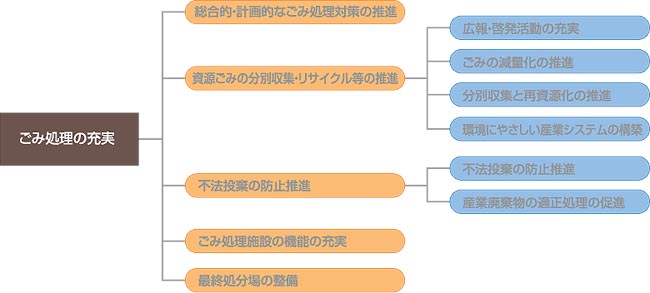

第3節 ごみ処理の充実

- <現状と課題>

- 物質的な豊かさや経済効率・快適性・利便性が追求される中でもたらされた大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムは,環境負荷増の主な原因となっています。地球環境問題や資源・エネルギー問題が顕在化している今日,私たちは,否応なくこうした社会経済システムやライフスタイルの見直しを迫られています。

他方,廃棄物の処理・処分に関しても,全国的な最終処分場の逼迫,不法投棄の横行などに対する対策が大きな課題となっています。

このため,環境負荷の少ない,持続的発展が可能な資源循環型社会を構築する観点から,平成12年6月,「循環型社会形成推進基本法」が施行されました。また,同年4月には「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が,翌年4月には「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」がそれぞれ本格的に施行され,ごみの減量のため,分別収集の徹底と新たな資源化システムの整備が求められています。本市では,川内クリーンセンターにおいて,ダイオキシン類の削減を図るため,24時間運転により焼却処分を行っていますが,社会生活の多様化とともに,ごみの質にも変化が表れています。ごみの減量と再資源化をより一層進めていくために,市民・事業者が,ごみの発生・排出の抑制,マナーの向上などについて認識を深められるよう,情報提供と啓発活動を進めるとともに,中長期的な視点から計画的なごみ処理の推進体制を確立する必要があります。

また,適正な廃棄物処理を推進するため,廃棄物処理施設及び最終処分場の整備とそれらの施設の適正な運転管理に努めていく必要があります。さらに,不適正な最終処分場については,今後のごみ処理の在り方を視野に入れながら,適正化へ向けて検討する必要があります。

<施策の体系>

<計画の内容>

1 総合的・計画的なごみ処理対策の推進

ごみの排出の抑制,ごみの発生から最終処分に至るまでのごみの適正な処理を行うため,「ごみ処理基本計画」に基づき,総合的・計画的なごみ処理対策の推進に努めます。

2 資源ごみの分別収集・リサイクル等の推進

- (1) 広報・啓発活動の充実

- 市民や事業者のごみの適正処理に関する理解とごみの減量化・再資源化に向けた意識の啓発を図るため,広報・啓発活動を充実します。

- (2) ごみの減量化の推進

- 廃棄物となる部分の少ない商品の選択や再生品の利用を促進し,ごみの発生を抑制します。

- (3) 分別収集と再資源化の推進

- ビン・缶類,ペットボトル,雑誌等を積極的に再資源化するため,分別収集の一層の徹底と効率化を図ります。

また,「容器包装リサイクル法」に基づく分別収集や「家電リサイクル法」に基づく廃家電製品のリサイクルシステムの周知と定着を図ります。

- (4) 環境にやさしい産業システムの構築

- 次世代の先端ビジネスとして環境産業を育成するとともに,従来の製品を供給する製造業などの動脈産業とリサイクル業など静脈産業との連携・一体化を促進し,廃棄物ゼロの実効ある産業システムの構築を目指します。

また,建設工事においては,再生材や環境にやさしい資材の積極的な利用,建設残土などの建設副産物の設計から処理に至るまでの適正管理を促進し,廃棄物の発生の抑制と再利用を図ります。

3 不法投棄の防止推進

- (1) 不法投棄の防止推進

- 環境美化推進条例等に基づき,ごみのポイ捨てや組織的な不法投棄等について,市民や事業者等の意識の啓発を図るとともに,監視体制の強化や情報提供の推進により,不法投棄の未然防止に努めます。

- (2) 産業廃棄物の適正処理の促進

- 事業活動によって排出される産業廃棄物の処理については,事業者の責任において適正な処理が行われるよう,県と一体となって指導するとともに,排出事業者に対し処理計画の作成や,産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用を徹底するなど,自主管理体制の強化を促進します。

4 ごみ処理施設の機能の充実

ダイオキシン対策を施した焼却施設,粗大ごみ処理施設や水処理施設などクリーンセンターの適正な維持管理に努めるとともに,ストックヤードなど分別収集やリサイクルに対応した施設の整備を行い,ごみ処理機能の充実を図ります。

また,老朽化の進む川内クリーンセンターについては,延命化を図りながら,新施設の整備の可能性についても調査・研究を行います。

さらに,甑島の3施設については,島内で発生した廃棄物を適正に処理するため,施設の更新・統合化について,早急に検討を行います。

5 最終処分場の整備

ごみの適正な処理を図るため,最終処分場の整備及び適正化についての調査・検討を行います。

第4節 下水道・生活排水処理対策の推進

- <現状と課題>

- 本市の河川の汚れは,各方面からの環境浄化の努力により,一時期より改善されたとはいえ,市街地の中小河川では,汚濁が常態化しています。

本市では,市内の各河川・海域の水質浄化と地域生活環境の改善を図るため,公共下水道事業,農業集落排水事業等を計画的に進めています。また,小型合併処理浄化槽の設置整備事業により,その設置件数も着実に増加しています。

こうした河川等への水質負荷の軽減を図る水質改善事業は,いずれも長い年月と多額の費用を必要としますが,快適な生活環境の確保と水質の保全を進めるため,事業の早期完了と普及を目指して,今後とも精力的に取り組んでいく必要があります。

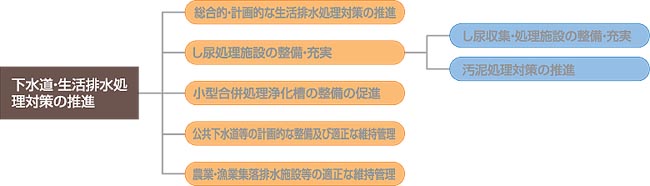

<施策の体系>

<計画の内容>

1 総合的・計画的な生活排水処理対策の推進

一般家庭から排出される生活排水による公共用水域の水質汚濁を解消するため,「生活排水処理基本計画」に基づき,総合的・計画的な生活排水の安全処理を推進し,生活環境の保全と公衆衛生の向上に努めます。

2 し尿処理施設の整備・充実

- (1) し尿収集・処理施設の整備・充実

- し尿処理形態の多様化の下,より効率的で計画的な収集体制を確保するため,環境センターの適正な維持管理に努めます。

また,川内環境センターの老朽化に対応するため,民間活力の導入等を検討しながら,汚泥再生処理センターの整備に取り組みます。

- (2) 汚泥処理対策の推進

- 環境センターや公共下水道終末処理場をはじめとする排水処理施設から発生する汚泥については,汚泥再生処理センターでの処理を検討します。

3 小型合併処理浄化槽の整備の促進

公共下水道,農業集落排水事業等の集合処理区域外については,小型合併処理浄化槽設置整備事業により,小型合併処理浄化槽の整備や単独処理浄化槽から小型合併処理浄化槽への切替えを促進するとともに,浄化槽の適正な維持管理が図られるよう指導・啓発に努めます。

4 公共下水道等の計画的な整備及び適正な維持管理

住宅や事業所,店舗等が集積している地域について,公共下水道基本計画に基づき,処理施設・下水管の整備及び適正な維持管理を図るとともに,下水道に関する広報・啓発に努め,供用区域内の水洗化を促進します。

5 農業・漁業集落排水施設等の適正な維持管理

農村,漁村において住宅等が集積している集落の生活環境の改善と水質の保全を図るため,城上地区,入来中部地区,大馬越地区,祁答院中央地区,里地区で農業集落排水施設の利用を,平良地区,片野浦地区で漁業集落排水施設の利用を促進するとともに,これら施設の適正な維持管理を図ります。

また,永利地区及び鹿島地区においては,コミュニティプラントの適正な維持管理に努めます。

第5節 安定した水・温泉利用対策の充実

- <現状と課題>

- 本市は,水道施設49箇所(上水道4箇所,簡易水道33箇所,飲料水供給施設12箇所)を有しており,河川等からの表流水と地下水を水源としています。水は,人間が生命を維持する上で欠くことができないものであり,すべての市民に対し,安全でおいしい水を安定的に供給するためには,水道施設の拡充と維持管理の強化を進めながら水道経営を実現していく必要があります。また,水を大切にするという意識の高揚のほか,水源かん養林の保護を進めていくことも重要です。

また,本市の温泉については,平成16年3月31日現在で158の源泉を有し,うち86の源泉が利用されています。公衆浴場については, 50施設が温泉利用となっています。これら温泉施設や,産業用水施設等の整備と適正な維持管理も求められます。

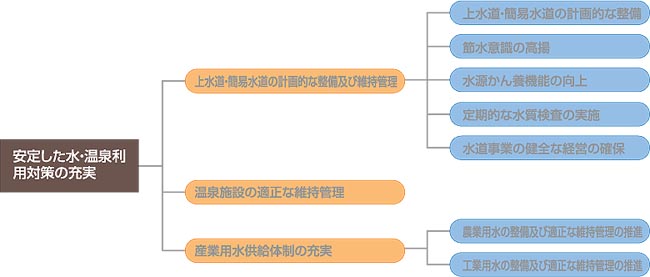

<施策の体系>

<計画の内容>

1 上水道・簡易水道の計画的な整備及び維持管理

- (1) 上水道・簡易水道の計画的な整備

- 生活用水の安定的な供給体制の維持・充実を図るため,上水道の拡張事業や簡易水道施設の計画的な整備を進めます。

また,配水施設や管路などの水道施設の老朽化対策や耐震化の面から計画的な更新・整備を進め,効率的な管網の整備に努めます。

- (2) 節水意識の高揚

- 水は限りある資源であることから,水道週間などを通じて市民の節水意識の高揚を図るとともに,水道漏水箇所の早期発見,漏水対策などの節水対策を進めます。

- (3) 水源かん養機能の向上

- 健全な水循環機能を維持・増進するため,森林の計画的かつ適正な育成を進めます。川内川上流地域と連携して,緑のダムともいえる水源林を保全・整備し,水源かん養機能の向上を図ります。

- (4) 定期的な水質検査の実施

- 清浄な飲料水として,常に安心して飲用できるよう,水道水について,人体に有害な物質が含まれていないか定期的な水質検査を実施し,安全でおいしい水の供給に努めます。

- (5) 水道事業の健全な経営の確保

- 水道事業の経営について,合理化・効率化に努めるほか,創意工夫をこらすこと等により健全化を図り,適正な水道料金体系の構築と公平な受益者負担に基づく企業会計の安定化を図ります。

また,上水道・簡易水道区域のうち条件が整ったものについて,事業統合を図り,水道事業の管理体制の強化,水源の確保と安定給水に努めます。

2 温泉施設の適正な維持管理

各地域の公営温泉施設や分湯施設の適正な維持管理を図るとともに,市民や観光客が気軽に温泉を利用できる環境づくりに努めます。

3 産業用水供給体制の充実

- (1) 農業用水の整備及び適正な維持管理の推進

- 農業用水については,県営かんがい排水事業(川内川右岸地区)で敷設した配管やポンプ場の適切な維持管理に努めるとともに,ほ場整備など農業生産基盤整備を推進します。

また,老朽化した農業用河川工作物(堰)等の適正な維持管理を進めます。

- (2) 工業用水の整備及び適正な維持管理の推進

- 入来地域の工業用水については,安全で安定的な供給を確保するために施設の適正な維持管理に努めます。

また,川内地域については,県営かんがい排水事業等との共用施設部分について計画的な整備を進めるほか,水需要の動向を見極めながら,専用施設の整備の在り方を検討するとともに,その利用の促進を図るための企業誘致に取り組みます。